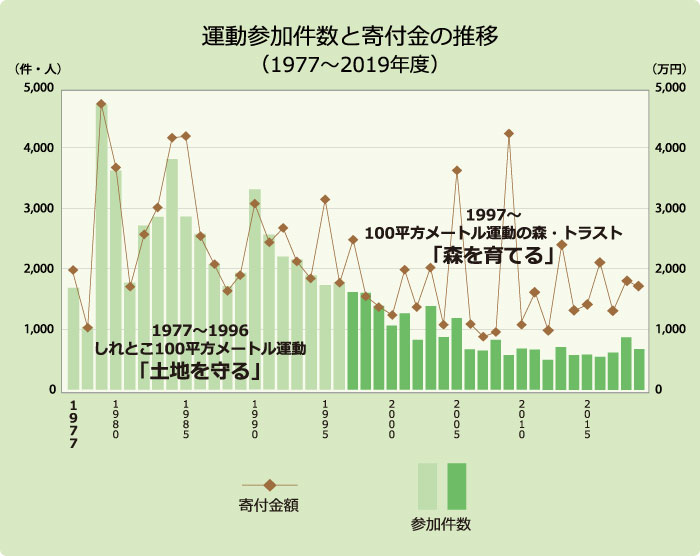

1977年、斜里町は、知床国立公園内の開拓跡地の保全と原生林の再生を目指し、「しれとこ100平方メートル運動」の開始を発表、当時乱開発の危機にあった開拓跡地の買い取りに必要な寄付を募りました。この運動は全国から多くの賛同を得て、1997年にはのべ参加人数4万9千人、寄付金額は5億2千万円となり、ほぼ全ての土地の買い取りをすることができました(2010年に100%の取得完了)。この運動は1997年より「100平方メートル運動の森・トラスト」へと発展を遂げ、運動地にかつてあった原生の森と生態系の再生を目指した取り組みを続けています。

1977年から始まった一連の活動を「しれとこ100平方メートル運動」と呼んでいます。

詳細はこちら

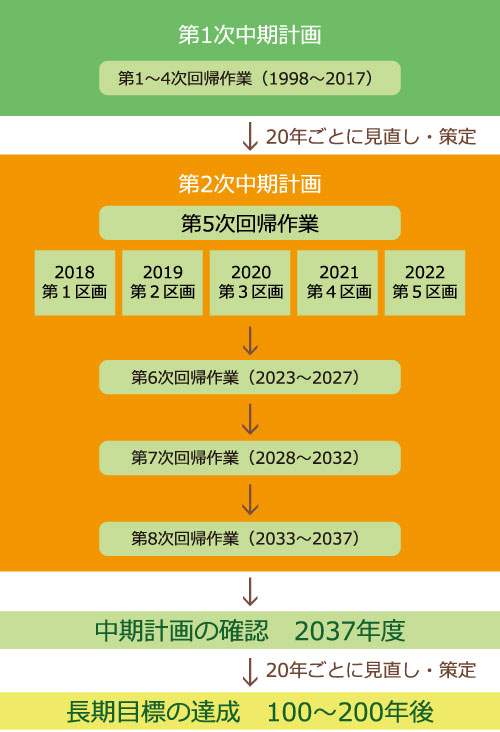

森づくりは、「不変の原則」と呼ばれる森の憲法を柱とし、100年単位の長期的な目標と20年ごとの中期的な目標の達成に向けて、5年ごとの回帰作業を行っています。森づくり作業の方針や方向性は、動植物の専門家や地元の有識者で構成される森林再生専門委員会議の場で議論されています。

この20年間は、「森・川・人」をテーマとし下記を目標として中期計画を進める。なお、運動の掲げる長期全体目標及び項目毎の長期目標に変更はない。

森林再生:「造林地」の樹種多様化及び「未立木地」の森林化を目指した「森づくり」を進める。

生物相復元:河川とその周辺に生息する生き物の営みを再生する「川づくり」を進める。

運動地公開:運動の成果や取り組みを伝えるため、植生や野生動物に配慮した運動地の公開と情報発信を進める。

「不変の原則」に基づき、運動の森づくりは、運動地全体を5つの区画に分け、5年で1巡する回帰作業方式を取り入れています。この回帰作業が4巡した20年後に中期目標の確認を行い、さらに100~200年後の長期目標の達成を目指します。

100平方メートル運動は、全国の個人、団体・企業の皆さまからの寄付金によって支えられています。また、寄付金だけではなく、森づくりに必要な資材を無償で提供していただいたり、週末のボランティアやイベントなどの現場で直接森づくりをお手伝いしていただいたりするなど、様々な形でご協力をいただいています。

この運動に賛同する個人によって構成されている100平方メートル運動推進本部関東・関西・北海道支部の皆さまには運動の推進、拡大のために全国的な普及活動にご尽力いただいています。